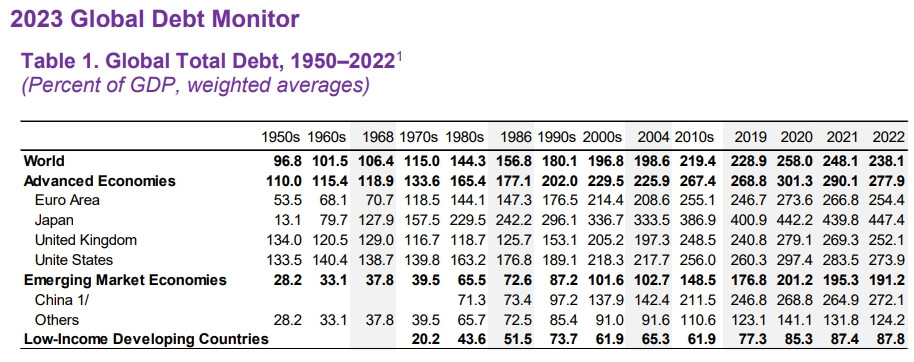

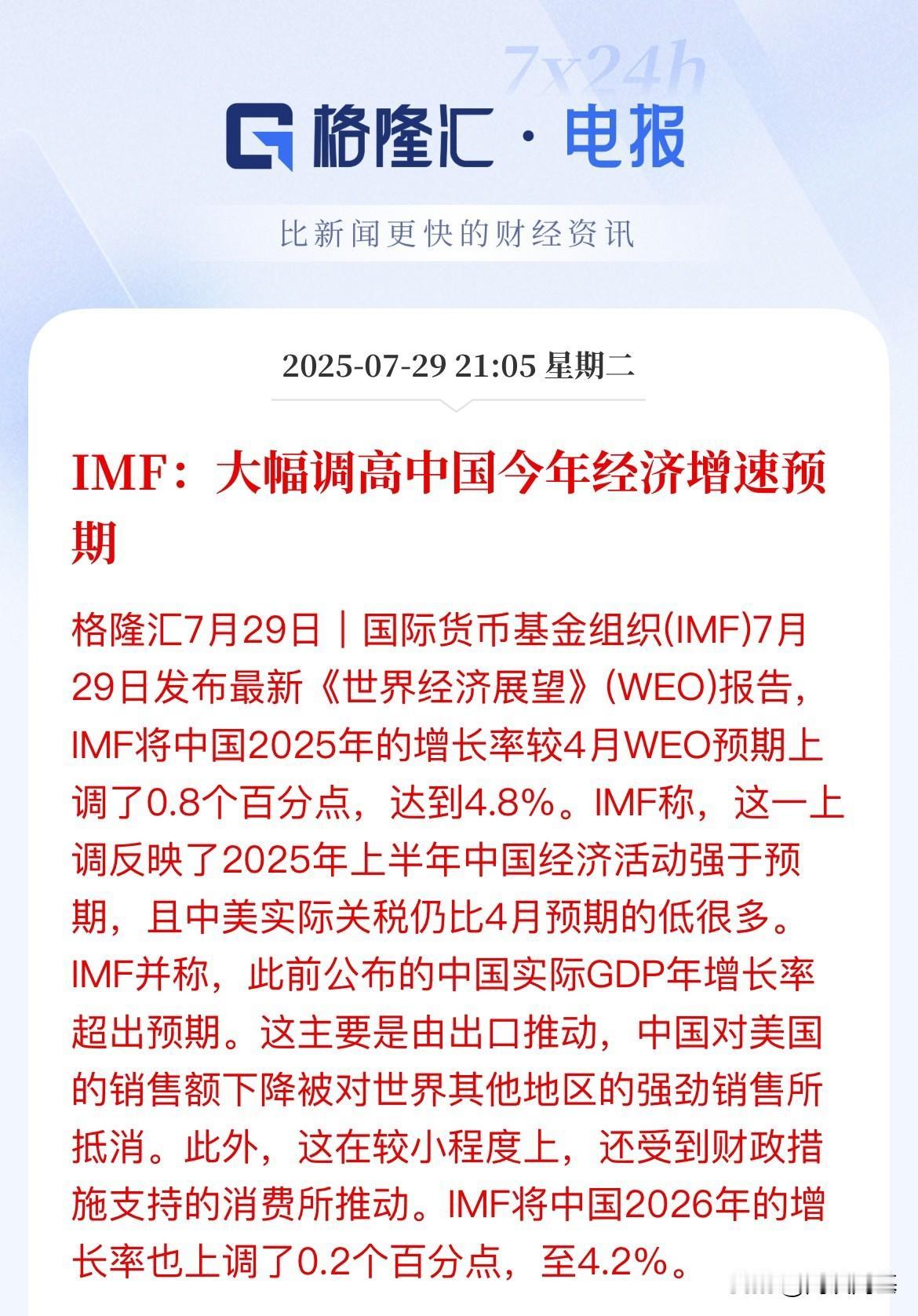

IMF可能低估了中国,现在外媒已经察觉到了!最近国际货币基金组织(IMF)发布的全球经济预测引发了不少讨论。根据他们7月底的最新报告,今年全球经济预计增长3%,比四个月前的预测上调了0.2个百分点。不过具体到各个主要经济体,情况差异很大:美国预计增长1.9%,欧元区仅1%,而中国被IMF上调至4.8%。咱们上半年GDP已经冲到5.3%,出口和消费最近都传来捷报,下半年的潜力可能远超预期。IMF这次上调预测主要是因为企业担心美国加征关税,提前囤货推高了短期贸易量。比如美国原计划8月1日大幅提高关税,结果很多进口商赶在之前疯狂下单,这种“应激反应”让全球贸易数据短暂好看了些。但IMF也警告,这种增长是“扭曲的”,就像打了激素的运动员,短期爆发力强但不可持续。真正的风险还在后面——如果关税政策反复、地缘冲突升级,或者财政赤字导致利率飙升,全球经济随时可能掉链子。再看美国和欧元区的情况。美国今年1.9%的增速看似比欧元区高,但背后藏着不少隐忧。一方面,特朗普政府的减税和基建政策确实刺激了经济,但代价是财政赤字像气球一样越吹越大,预计今年赤字率将达到7%。另一方面,高利率环境虽然抑制了通胀,但也让企业和个人贷款成本飙升,房地产市场已经出现降温迹象。更麻烦的是,关税带来的成本正在向消费者传导,IMF预测美国通胀率可能长期高于2%的目标,这意味着美联储降息的空间很小,经济“硬着陆”的风险依然存在。欧元区的情况更让人头疼。1%的增速里有很大水分——爱尔兰对美国药品出口突然暴增,硬生生拉高了整个欧元区0.1个百分点。如果去掉这个特殊因素,欧元区实际增速只有0.9%,几乎原地踏步。欧洲的问题是结构性的:能源价格波动、制造业外流、人口老龄化,再加上英国脱欧后的贸易壁垒,这些老毛病一直没治好。更尴尬的是,欧洲央行在通胀和增长之间左右为难,既不敢大幅加息压制物价,又不能降息刺激经济,政策空间比美国还小。相比之下,中国经济的表现就像黑暗中的一盏明灯。上半年5.3%的增速已经超过IMF全年预测,而且增长质量明显提升。从国家统计局的数据看,内需对经济增长的贡献率达到68.8%,消费真正成了“主引擎”。社会消费品零售总额预计今年突破50万亿元,服务消费比如旅游、健康、教育等新业态增长迅猛,很多地方的文旅项目春节期间收入翻倍。更值得一提的是,消费升级趋势明显,老百姓不再满足于吃饱穿暖,智能家电、新能源汽车、定制化服务成了新宠。出口方面,中国展现出惊人的韧性。尽管中美贸易摩擦持续,但企业通过开拓一带一路市场、优化产品结构,上半年出口依然增长7.2%。像电动汽车、光伏产品、锂电池这“新三样”,出口额同比增长超过30%,在全球市场的份额不断扩大。更关键的是,中国对美出口下降的部分被其他市场补上了——东盟、中东、非洲的订单大幅增加,“东方不亮西方亮”的策略奏效了。政策层面,中国的“组合拳”打得又快又准。国家发改委推出的设备更新和消费品以旧换新政策,用超长期特别国债直接补贴企业和消费者,光汽车以旧换新就带动销售额超1万亿元。金融政策也在发力,上半年人民币贷款增加12.92万亿元,社会融资规模增量创历史同期新高,企业和个人的资金链得到有效支持。这些政策就像给经济注入了“营养液”,既缓解了短期压力,又为长期增长埋下了伏笔。不过,中国经济也不是没有挑战。房地产市场的调整还在持续,部分房企的债务问题尚未完全化解;地方政府财政压力依然较大,土地出让收入下降影响了基建投资的速度。但这些问题都是发展中的问题,而且政府已经采取了针对性措施。比如,央行通过“保交楼”专项借款稳定房地产市场,财政部通过债务重组缓解地方财政压力,这些政策正在逐步见效。上半年5.3%的增速意味着下半年只要保持4.3%就能完成全年目标,而从7月份的PMI数据看,制造业和服务业都保持在扩张区间,企业信心指数达到52.6%,说明市场对未来充满信心。更重要的是,中国经济的“新动能”正在加速成长:人工智能、量子计算、生物医药等前沿领域的投入不断加大,数字经济占GDP比重已经超过40%,这些都为经济增长提供了源源不断的动力。当然,我们也要清醒地认识到,全球经济的不确定性依然存在。地缘政治冲突、贸易保护主义、气候变化等问题,随时可能给中国经济带来外部冲击。但正如过去几年所证明的,中国经济的韧性和应变能力是世界一流的。只要我们坚持改革开放,持续推进高质量发展,就一定能在复杂的国际环境中稳如泰山,实现经济的行稳致远。